皆さん、SDGsをご存知でしょうか。

今日はSDGsとは何か、その実現に向けて何が必要なのかを語っていきます。

SDGsを学ぶにあたっては、ESG思考も参考になりますので、こちらの記事もご覧ください。

ではいきましょう!

SDGsとは何か

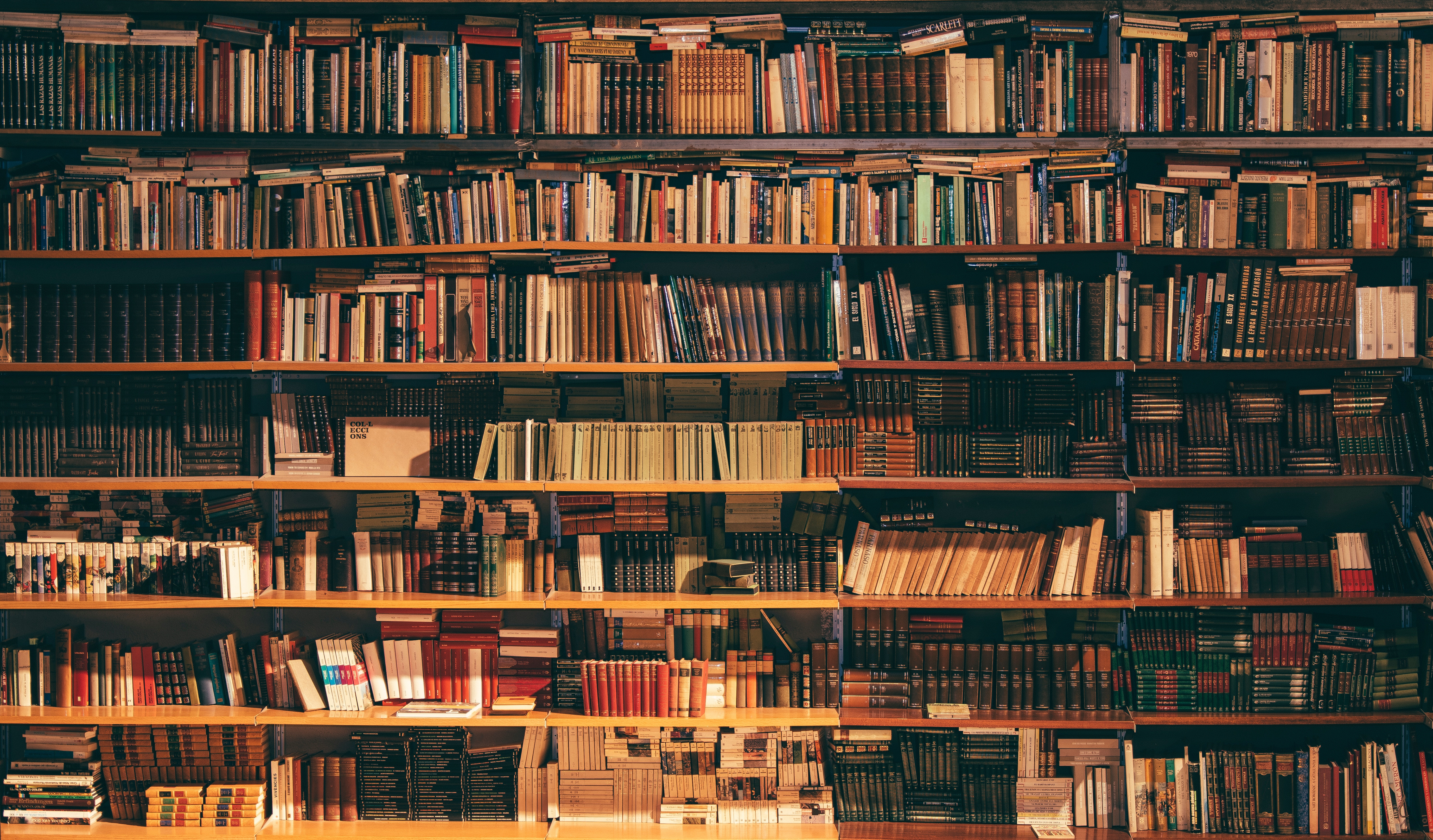

SDGsというのは、2015年9月の国連総会で採択された「17のグローバル目標と169のターゲットから成る2030年に向けた持続可能な開発目標」です。2015年までの達成を目指していたミレニアム開発目標の後継です。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに そしてクリーンに

- 働きがいも経済成長も

- 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任 つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

なんだか色々あって難しいね~

一つひとつはあたりまえのことをいっているので、そうでもないのです。

SDGsについては、本当にざっくりとまとめてしまうと、人に関すること(弱者救済)と地球に関すること(環境保護)の2つに大きく分けられます。

SDGsの必要性

SDGsは2015年に国連で採択されたものですが、中国やインドといった大国の急激な都市化も相まって、地球温暖化への懸念は高まるばかりです。

中国やインドに住む20億人規模の人たちがアメリカや日本と同じような消費社会になってきており、地球の資源と環境は完全に持ちこたえられなくなると言われています。

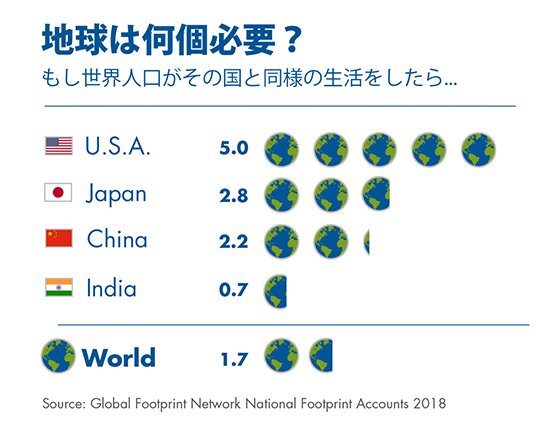

「global footprint network」の調査によると、もし世界の全ての人たちがその国と同様の生活をしたらどうなるかという衝撃の事実があります。世界の全ての人たちが日本と同じ生活をしたら、地球が2.8個必要ということです。

さらに今後、2030年までにエネルギーは50%、水は40%の需要増加が予想されています。そして、2050年には98億人にのぼる世界人口全体を食べさせていくには、今よりも食料の生産を56%も上げないとならないとも言われています。

そんなにすごいのか。しゃれにならないね。。。

しかしながら、国連に加盟する国々は、依然として形ばかりの取り組みに終始しています。なぜなら、消費社会を見直そうと思えば、大きな痛みが伴うからですね。

たとえば脱炭素を目指そうと思えば、化石燃料に頼っている現在の便利な交通手段に制約が出ることになります。森林伐採を抑制しようと思えば、農地が確保できない途上国の人々の生活が苦しくなるだけでなく、そこから生み出されている食物で利益を得ている企業も打撃を受けます。

したがって、このままではまずいということは理解していても、具体的な効果が身をもって得られるレベルの行動は先送りになっているのが現状です。

先進国で大量生産・大量消費の生活に慣れきった私たちにも問題があるといえます。以前、こちらの記事でもご紹介したウルグアイの元大統領ムヒカ氏は以下のような言葉も残しています。

ウルグアイでは、物を買うとき、お金で買うとは考えない。そのお金を得るために自分が使った時間を引き換えにして物を買うんだ。わたしたちは、節約するとき、人生のことを考える。生きるために自由な時間を持つということだ。自分が好きなこと、やりたいことをやる時間だ。

このような「足るを知る」生き方は、大量消費の文化である私たちにはなかなか実践できないでしょう。

国連が主導してSDGsを提唱したのは良いものの、本当に持続可能な開発目標を達成するには、中国やインドといったこれから発展しようとしている国と、私たちのような先進国の両方が具体的な行動を取れるのかがポイントになるわけです。

民間企業にとってSGDsへの貢献が難しい理由→資本主義

国の判断が重要であることは当たり前ですが、民間企業から主体的にSGDsへ貢献することはできないのでしょうか。

実は、民間企業が主体的にSGDsへ取り組むことは、とても難しいのです。その理由は、資本主義にあります。

資本主義は、一切全てを商品化していく「市場システム」であり、かつ、諸々の近代国家に蓄積・競合をさせる「世界システム」でもあるという。その主体は企業であり、これが物財やサービスを生産し流通させている。構造的には、資本(としての生産手段)を私有する資本家が、労働者から労働力を買い、それを上回る価値のある商品を生産し、利潤を得ている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

資本主義では、すべての国・企業は資本をもとに”自分の”利益を最大化することが目的となります。国であればGDP、民間企業であれば利益や資産を最大化していくことが目的となります。

利益は、他者への貢献によって得られるものです。そして、他者への貢献はすべてお金と引き換えに行われているということが重要なポイントです。

つまり、利益の最大化という目的から考えれば、お金のない弱者、お金を払わない自然環境に対して 貢献する必要性がないということになります。

SDGsと資本主義は、実はとても相性が悪いわけです。

資本主義においては、SGDsではマネタイズができない

民間企業は資本主義における利益の最大化と、SDGsを両方とも実現できるのでしょうか。

それは難しいです。

確かに、民間企業がSDGsをビジョンとして掲げ、多くの人から共感を得ることは重要です。しかし、実際には共感を得るレベルでの話に留まっており、SDGsが利益の最大化には結びついてはいないのです。

でもさ、最近は共感に価値観がシフトしてるじゃん。SDGsに反するようなことをしてたら、消費者からソッポを向かれてしまうんじゃない?

SDGsに貢献しているということが、商品の差別化にまでは至っていないというのが現状です。SDGsに貢献していない商品であっても、それらが安くて機能性のある商品であれば、SDGsに大きな貢献をしているけども値段がとても高い商品よりは売れるでしょう。

多くの消費者は、1つひとつの商品に対してSDGsへの貢献を見極めながら購入しているわけではないからです。なぜか。その理由は、消費者自身にも資本主義の原理が働いているからです。資本主義の中で暮らす消費者においても”自分の”利益を最大化することが目的だからです。

資本主義は、この世界において圧倒的に強いイデオロギーを持っています。ですから、SDGsが大切なことは分かっているものの、なかなか民間企業からは変えることができないのです。

政府がSGDsを解決できるのか→政府ができることは限定的

民間企業がSGDsに貢献することが難しいのであれば、政府がSDGsを解決できるのでしょうか。

その答えとしては、資本主義において、きちんとした力を有する世界政府というものがない限り、自国の利益だけに責任を持っている現在の政府ではSDGsへの貢献は限定的となります。

そもそも、政府というのは、文明が発達する過程において、お互いの利益を守るために結束した集団です。そのため、政府の役割は、自分たちが管理する地域の利益を守ることにあります。

資本主義では、たとえばアメリカや日本や中国といった経済力のある国々は、アフリカなどの弱者救済や地球環境保護を行うよりも自国のGDPの最大化が優先事項となってしまうのです。

さらに、各国政府がコントロールできるのは自国だけです。そのため、世界各国が足並みを揃えて持続可能な目標を合意するというのは、非常に難しいのです。もちろん、国連の様々な機関がありますが、2017年にトランプ大統領が一国の判断でパリ協定から離脱したことからも、強制力がまったくないのです。

政府が補助金を出せば、民間企業はSDGsに貢献するのではという問いがありますが、そもそも補助金の財源は税金ですから、半永久的に出すことはできません。ゆえに、現実的ではないのです。

テクノロジならSDGsを解決できるか→できるが時間がかかる

資本主義の原理を考えれば、民間企業はSDGsを解決することは難しく、一国の政府でもできることは限定的であれば、新しいテクノロジに期待するというのはどうでしょうか。

たとえば、テスラの電気自動車は、ガソリンのもとになる石油を必要としませんので、二酸化炭素の排出量もガソリンと比較して約半分となり、地球環境の保護に貢献しています。

しかし、環境に良いというだけで、テスラがこれだけ流行ったわけではありません。むしろ、テスラの本体価格や維持費がガソリン車並みの価格に抑えることができたから売れているのです。もし、価格が高価であったのならば、珍しいもの好きの金持ちにしか購入されることはなかったでしょう。

もう1つの例を出せば、インターネットがあります。インターネットは、その黎明期では回線の敷設やパソコンの購入にとてもお金がかかったのですが、技術の進化によって誰でも購入できるようになり、広まっていきました。

そして次第には情報弱者であった発展途上国の人たちにも普及し、先進国の人たちと同じレベルの情報を簡単に提供できるようになったというわけです。

資本主義である以上は、どんなに弱者救済や環境保護につながる新しいテクノロジであったとしても、マネタイズできていることが前提となります。その場合、マネタイズするための技術革新が必要となり、相応の時間を要するのです。

資本主義を脱却できないのか→次の主義を誰も見つけることができていない

資本主義からの脱却はとてつもなくハードルが高いです。

そもそも、誰が力持つべきかという問いだからです。

資本主義は、資本を持つものが力を持ちます。過去に栄えた他の主義ではどうでしょうか。

たとえば、社会主義では政府だけが力を持ち、市民はすべて平等としました。しかし、それが結果的に怠惰を生み、社会主義は廃れてしまいました。

もっと昔は、王様であったり、その周りの貴族に力が集中してしました。しかし、蔑ろにされていた市民は革命を起こすわけです。

こうして見てみると、資本主義は、過去のどの主義よりもマシな主義なのかもしれません。

しかし、資本主義を長らく運営してきた結果、とうとう地球の資源の枯渇や格差社会という形で、ほころびが出てきたということです。

弱者救済、環境保護に結びつく新しいイデオロギーを作ることはできるのでしょうか。まだ誰もその答えを見つけることができていません。

SGDsに反する活動を制御できないのか→一番現実的なシナリオ

これが一番現実的なシナリオです。

SDGsに反するような行為、つまりは弱者救済や環境保護に反する活動には、世界全体で規制をかけていくということです。

世界政府というものは存在していませんが、たとえば人間に有害な麻薬であったり、核兵器などは世界的に規制されています。

これまで、こうした世界での理性ある対応は、大きな効果を生み出してきました。もし、このような規制の動きがなければ、もっとひどい世界になっていたことでしょう。

しかし、こうした規制をかけていくためには、各国の足並みが揃う必要があり、各国のリーダーが、自国の利益だけを追い求めていては実現できません。

世界全体の利益を求めていくことが必要なのですが、最近のポピュリズムはそれに反しているのでとても心配です。

是非とも、私たち国民レベルから、自分さえよければ良いという風潮を無くしていかなければなりません。こうした草の根活動こそが、SDGsを実現するために、当面は私たちができることなんだと思います。